Hace dos años perdí a mi mamá, irremediablemente enferma, y hace tres, a mi papá, dormido. Todavía me duelen por todas las esquinas sus ausencias en mi abrazo y sus silencios inexorables. Poder contarlo, depurando las palabras para pronunciar en público esta experiencia tan íntima, es un ejercicio de renacimiento para mí. Pero no es estrictamente un acto individualista.

Escribo estas oraciones para conversar —procesar— y contribuir, si es posible, a reparar la aflicción que muchos hemos sentido o sentiremos por algo tan común y a la vez extraordinario como la muerte, desconocida, temida, abrumadora.

En su libro El hombre y la muerte (1974), el pensador francés Edgar Morin reconoce la muerte como la ruptura más radical y definitiva entre el hombre y el animal, aún más que el «utensilio, el cerebro o el lenguaje».

«La especie humana es la única para la que la muerte está presente durante toda su vida, la única que acompaña a la muerte de un ritual funerario, la única que cree en la supervivencia o en la resurrección de los muertos».

Entre nosotros, la muerte no es simplemente un hecho natural, sino un desorden de eventos destructivos, físicos y espirituales, que pueden llegar a afectarnos tanto como para llevarnos a romper los vínculos sanos con la realidad.

En mi caso esta ha sido, con distancia, la experiencia más dramática y aterradora de mi sosegada y aliviada vida. Puesto que no he conocido guerras, no padezco enfermedades, no he dejado de hacer casi nada de lo que me he propuesto, he sido servida y amada, mis recuerdos son, sobre todo, felices. Soy, además, la madre de una hija sana que sonríe y canta casi todo el tiempo.

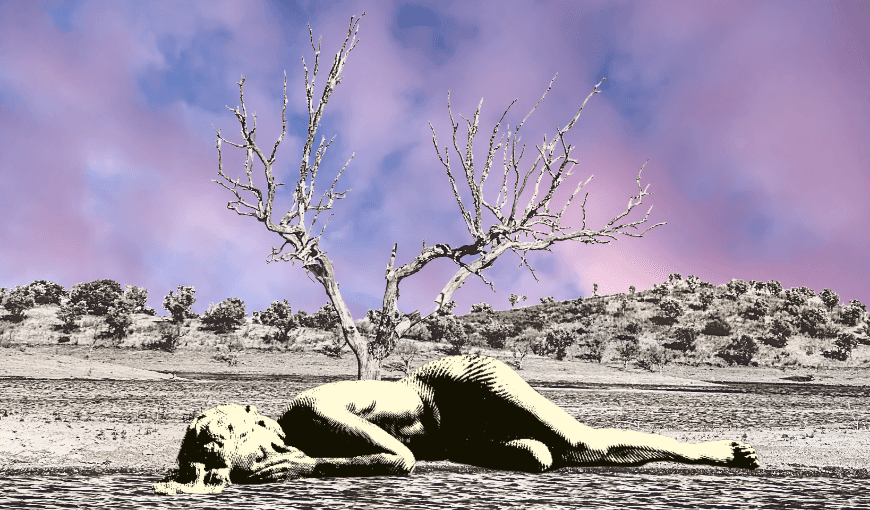

Pero el dolor inicial que me causaba la desaparición de mi padre, y de mi madre luego, en los días muy malos, movilizaba todo mi cuerpo hacia una fuga que era, sin que yo pudiera evitarlo, un punzante ensayo de mi propia muerte. El llanto me hundía el pecho y sentía la angustia convertida en bestias sin control dentro de mí. Una demostración física, al límite, de la tristeza.

Desde entonces he estado braceando, esquivando recaídas y he logrado superar el derrumbe que las primeras horas, días, meses, años, me provocaron. Me he obligado a proteger a los que quiero de mí misma. He conseguido amasar la decisión de que, por encima del dolor, con él y desde él, la vida debe vivirse como un tesoro irrepetible. No obstante, mantengo la intensa sensación de que todo ha perdido un poco de sentido.

Cuando racionalizo esa etapa, tomo distancia y me observo a mí misma, rebusco en las imágenes, los gestos de todo lo ocurrido y mis sentimientos. Lo que más me ha sorprendido, desde el principio, ha sido mi poca —casi nula— preparación para asumir la muerte de mis padres como un hecho comprensible, a pesar de que el cáncer se había anunciado, a pesar de que ellos eran ancianos.

He conversado con personas cercanas, sobre todo mujeres, que han perdido a sus padres o hermanos y que, pasados los años, todavía se sienten abatidas, llevando con ellas una pena persistente, que se tolera pero se arrastra para siempre.

La muerte de los padres deja sin raíces al yo. Quedamos sin testigos de nuestra propia historia y, sobre todo, la muerte de ellos coloca frente a nosotros la irreductible demostración de nuestro propio final.

Un día tú también serás solo una foto, el vago recuerdo de una voz amorosa. Con suerte, habrás dejado la herencia de un saber, un sentimiento, una tradición, en hijos y nietos. Pero, probablemente, en dos generaciones te convertirás en humo en la memoria de quienes te sucedan. No se trata de una percepción romántica, no es materia metafórica: es la más pura realidad.

Los niños y jóvenes suelen pensar menos en la muerte, fundamentalmente, porque carecen de estas experiencias. Tratan con inocencia y hasta desdén la posibilidad de morir; son temerarios, arrojados, soñadores; se sienten dueños de la eternidad.

Las mujeres, que a través de los tiempos se han encargado de las tareas de cuidado —ese cuidar al otro que según la antropóloga Margaret Mead nos hizo definitivamente humanos—, encaramos la muerte a veces demasiado temprano.

Tan pronto como tenemos suficiente edad o cuando no hay quien nos sustituya, vivimos en primer plano el cercano, irremediable, deceso de un miembro de nuestro entorno familiar: somos público y también auxiliadoras directas. Asistimos a funerales y entierros porque somos buenas consolando a personas queridas, sirviendo de soporte; se espera que podamos empatizar y en ocasiones se nos atribuye más fortaleza emocional de la que en realidad tenemos.

Conocemos las salas de hospitales porque debemos acompañar a familiares enfermos, cambiar ropas, asear cuerpos, suministrar medicamentos y alimentación; escuchamos conversaciones sobre enfermedades, aprendemos rudimentos sobre cuidados médicos.

Sin embargo, que le miremos más a la cara no necesariamente nos prepara para admitir la muerte de forma más informada, comprensiva y sana. Al menos no en nuestra cultura. El miedo terrible a morir y a la muerte de personas queridas es constitutivo de nuestras subjetividades. En el día a día tratamos de olvidarlo, pero ante el más mínimo estímulo, ese miedo resurge y derrumba la felicidad.

El misticismo desde donde tratamos con la muerte, que en algunas religiones se convierte en oportunidades de transmutación, renacimiento, inmortalidad o permanencia, es una solución ad hoc para preguntas esenciales que no nos podemos responder. Aún en nuestro mundo, prevalecen la oscuridad, el misterio y la incertidumbre sobre la muerte y sobre cómo vivir con ella.

El cirujano y ensayista Sherwin B. Nuland escribió en su libro Cómo morimos. Reflexiones sobre el último capítulo de la vida (1994), que «solamente tras una franca discusión de los pormenores de la muerte podemos afrontar mejor los aspectos que más nos asustan. El conocimiento de la verdad, el estar preparados para ello, será el medio de liberarnos de ese miedo a la terra incognita de la muerte, que lleva al autoengaño y a las decepciones».

Por su parte, Morin afirma: «Si se quiere salir de la machaconería de la muerte, del ardiente suspiro que espera la dulce revelación religiosa, del manual de serena sabiduría, del patetismo, de la meditación metafísica en la que se exaltan los bienes trascendentes de la muerte o se llora por sus males no menos trascendentes, si se quiere salir del mito, de la falsa evidencia como del falso misterio, es preciso copernizar a la muerte.

Esto indica que no es una mera descripción psicológica lo que buscamos, sino una ciencia total, la única que nos permitirá conocer simultáneamente la muerte por el hombre y el hombre por la muerte».

Nuland escribe su libro para intentar salvar el hecho de que existen «pocos relatos fiables del modo en que morimos», con una perspectiva bioética; Morin había asegurado veinte años antes que «las ciencias del hombre no se ocupan nunca de la muerte».

Es necesaria, argumenta, una orientación antropo-socio-biológica porque «contrariamente a lo que sostiene el sociologismo y el culturalismo reinantes, no existe una muralla entre naturaleza y cultura, sino un engranaje de continuidades y discontinuidades».

La psiquiatra Elisabeth Kübler Ross, autora de Sobre la muerte y los moribundos (1975), y de otros muchos libros sobre este tema, sostiene que «la integración de la idea de la muerte en el pensamiento de los hombres les permite erigir sus vidas de acuerdo con propuestas más conscientes, más meditadas, alertándolos sobre el uso que hacen de ellas, no derrochando “demasiado tiempo en cosas sin importancia”».

Muerte y vida como totalidad. Aprender la naturaleza de la muerte y construir una visión crítica sobre cómo la pensamos, es también aprender a vivir(morir) «en paz».

Hace un par de semanas conversé por primera vez de forma profesional con una sicóloga, por intermediación de una amiga que me conminó. «Lo necesitas», me dijo.

Fue una breve y solidaria conversación más que todo centrada en conocer cuáles habían sido mis estrategias hasta el momento para sortear el dolor, y qué otras nuevas podrían agregarse al paquete para ayudar al tiempo a hacer su trabajo.

Fue un diálogo terapéutico. No hablamos de conformidad frente a lo desconocido, sino de asumir una actitud activa frente al vacío. La psicóloga mencionó la posibilidad de adoptar una política específica para procesar con mejores resultados estos eventos: sublimación consciente, me recomendó.

El concepto de sublimación, de estirpe sicoanalítica, es uno de los mecanismos de defensa descritos por Freud. Es algo bastante distinto de la represión, y consiste en redirigir nuestra energía sicológica en acciones que son bien recibidas socialmente y por lo tanto aportan aceptación, confortabilidad al yo. La sublimación permite que nuestra creatividad y nuestros impulsos se desarrollen en prácticas positivas, objetivas, como el trabajo, el arte, el deporte, etcétera.

Pero la sicóloga con la que hablé no me estaba recomendando pasar doce horas diarias trabajando, ir a un gimnasio a quemar calorías y tristeza, o anotarme en un curso de pintura, sino que me invitaba a pensarlos a ellos —mis padres—, y escribir(los), compilar fotos, recrear, explicarme y explicarle a un hipotético lector (mi hija, por ejemplo), cómo fueron (fuimos) desde sus vidas –toda vida es extraordinaria, me recordó.

Una sola conversación tuvo un efecto sanador enorme.

No sé si escribiré, finalmente, una sola página contando algo. Tengo escrúpulos (o taras) profesionales que quizás no me dejen, al contrario de lo que parecería. Pero conseguí ahora más recursos para encaminar racionalmente esa idea de convivencia con mis padres, a pesar de su poderosa ausencia.

Es una forma distinta de interpretar ese estar con ellos que otras muchas personas me han explicado y recomendado de forma, casi o totalmente, mística y con la que yo no he podido acomodar del todo mi psiquis.

La idea de aprender la muerte me consuela más que la idea de aceptarla. Aprenderla como parte de la totalidad de la existencia; continuar haciendo preguntas y evitar el hondo pozo en que quiere sumergirnos lo único estrictamente inevitable. Incorporar la dignidad del polvo que seremos.