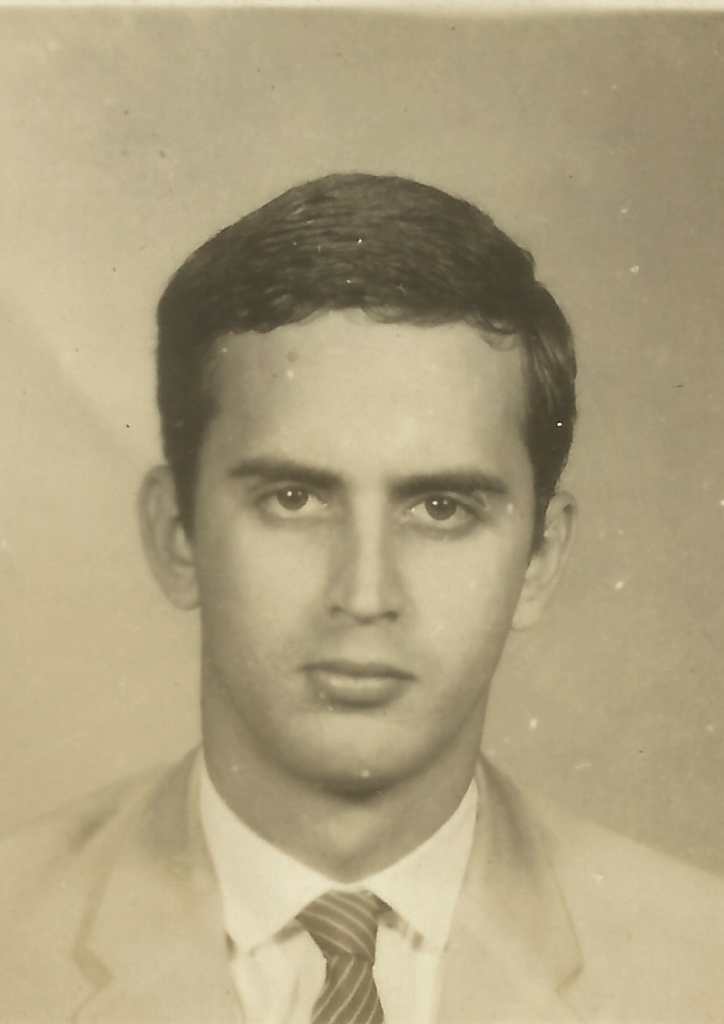

Capítulo 1 del libro Benjamín. Cuando morir es más sensato que esperar escrito por la psicóloga y profesora universitaria Carolina de la Torre para dar a conocer la historia de su hermano Benjamín, quien se suicidó en 1968 tras ser víctima de homofobia, en especial durante su reclusión en las UMAP en Camagüey. En una nota que dejara a su madre antes de quitarse la vida, Benjamín escribió: «Mami, perdóname, yo sé que para ti será horrible, pero piensa en que ya descansaré.»

Blanca Molina encontró a su hijo muerto, pero no gritó. Sintió un golpe en su pecho, pero no gritó. Tampoco lloró ni tuvo miedo. Al contrario, por debajo de la sábana que lo cubría hasta la cabeza, ella fue capaz de deslizar unas manos tan inertes como las de él y salir sin ser vista de la habitación donde Benjamín, su hijo mayor, de solo veinticuatro años, yacía sin vida muy cerca de la cama de su hermanita de siete.

Entrar y salir de ese dormitorio, todavía en la semioscuridad del amanecer, fue como entrar y salir de un quirófano que, por extraña magia, convertiría a la madre por unos minutos, en un cuerpo sin dolor, habilitada para soportar lo que fuese necesario con tal de evitarle un trauma a Liz, la más pequeña de sus cuatro hijos.

Blanca encontró en la terraza a su hijo Salvador, que siempre madrugaba por la costumbre adquirida durante más de cinco años en el ejército.

–Ve a ver a tu hermano, está frío –dijo con una voz plana, por decir; necesitaba sostén, no comprobación. Lo supo antes de tocarlo, desde que vio su brazo colgando cuando entró a despertar a Liz.

Salvador, acostumbrado a destiempo a ver la muerte de cerca, se acercó y pudo ver una mano hinchada y engarrotada que adelantaba la imagen del rostro y los labios reventados por el envenenamiento. Blanca seguía en la terraza, esperando.

Salvador después no recordaría cómo ni qué le dijo a la madre.

Igual ya ella sabía la verdad.

No solo ella. Después que Benjamín regresó de Camagüey, dado de baja de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (conocidas y nombradas por el pueblo cubano como “la UMAP”, en singular), todos en la familia presentían, si las cosas no cambiaban, un complicado futuro para él. No veía entrada posible en la universidad porque ya se había autodepurado y no tenía sentido arriesgarse a la humillación de una entrevista; no podía reingresar a la academia de arte de San Alejandro porque ya era graduado; no podía salir del país con la misma ciudadanía colombiana de su madre porque en Cuba no le habían concedido todavía la pérdida de la ciudadanía cubana a la que tenía que renunciar mediante un interminable proceso que solo concluyó después de su muerte. Tampoco se podía “curar” o despreocupar de su homosexualidad porque todavía faltaba un tiempo para que se entendiera que esa orientación, como se dijo después, no era una enfermedad y, por lo tanto, ni se trataba, ni se podía cambiar. Mucho menos podía dejar de sufrir, porque en Cuba la homosexualidad había dejado de ser una cuestión de higiene mental o social y había sido convertida en una “corrupción heredada de la sociedad burguesa”; en un problema ideológico y político que atentaba contra el futuro y contra el prestigio de la Revolución.

A estas alturas todos en la familia sabían que ni los consuelos, consejos, psiquiatras e insuficientes ayudas familiares podían ser más fuertes que la frustración de Benjamín. Nada podía superar la convicción que se había ido construyendo, cada vez menos escondida –y más opuesta a sus naturales ansias de vivir– con la solidez de lo que se gesta sin apuro, con la misma lentitud y pesadez con que transcurrió ese calvario suyo que comenzó, más o menos y sin que nadie lo pudiera imaginar, diez años atrás, a partir del día más feliz que tuvo su madre en la isla de Cuba.

El 1º de enero de 1959 todavía eran cinco en la familia; el padre en los cuarenta, la madre siete años menor, y tres hijos: Benjamín de catorce años, Salvador de trece y Carolina de once. Los tres sanos y bonitos: trigueños como el padre, ninguno pelirrojo como la mamá. Después, cuando Benjamín y Carolina se marcharon a alfabetizar y Salvador se comprometió más en el ejército, nació Elena Elizabeth para llenar de vida y alegría la casa. Esa era la familia del suicida.

A Alfredo, el padre, no le dijeron nada de inmediato. Se encontraba en su habitación luchando contra el agotamiento que le dejaba otra noche de insomnio, y contra la resistencia que tenía que vencer para ir a trabajar a un lugar donde, a pesar de su historia e incomparable pasión por las ciencias naturales, y del significado que debería tener dirigir un Departamento de Paleontología, nunca se sintió, ni fue, considerado como se merecía.

–La voy a levantar y a llevar con Mirta para que la prepare; luego tú la dejas en el colegio y le avisas a Carolina –ordenó Blanca a Salvador–. Pero ten cuidado; tengo miedo de que esto le haga daño a su embarazo, pobrecita –insistió la madre como si fuese posible que alguien fuera a sufrir más que ella misma.

Dicho esto, con los útiles y el uniforme escolar en las manos, sacó cargada y semidormida a la niña de la habitación. Pero Liz, después, casi no recordaría nada, solo el cuerpo tapado de su hermano Benjamín. También la imagen de su tía Nena llevándosela, después de la escuela, para su casa de Matanzas. Allí estuvo unos días con los primos mayores –de la misma edad que Benjamín– quienes, al regresar del velorio, se dedicaron a cuidarla y entretenerla a pesar del dolor que ellos mismos sentían por la pérdida del que prometía ser el más brillante de esa generación.

Salvador se quedó solo con su hermano y, mientras trataba de sostenerse y asimilar los detalles de la escena que tenía delante, pensó que tal vez lo hubiese podido evitar. Se daba cuenta de que iba a ser muy duro comunicarle esa noticia a Carolina y a Alfredo. Tal vez debía moverse, registrar en busca de detalles, llamar a su padre, pero seguía paralizado mientras el cuerpo vencido de su hermano le agarraba la mirada. Un hermano suicidado era algo muy distinto a las muertes que había presenciado en su vida militar. De aquellos muertos su mirada se evadía como mismo se evadía de sus pesadillas y malos recuerdos, pero de este muerto no podía retirar la mirada.

Con la otra mano, la mano que no se le soltó después de acomodar la escena de su muerte (quién sabe si estuvo buscando a última hora un asidero), Benjamín sostenía sobre su pecho una figura de Jesús. Una de esas pequeñas y huecas estatuas de plástico que imitan el color y la textura del mármol. Seguramente la idea era amanecer apacible con ambas manos cruzadas sobre el Cristo que le dio su tío, el tío colombiano que había sido sacerdote. Así creyeron todos que quería mostrarse y así lo colocaron después en su ataúd. Él no hubiera podido imaginar ni planear otra cosa que no fuese una muerte plácida; jamás un aspecto monstruoso que pudiera aterrar a su hermanita o a su madre.

Salvador, como su madre, tampoco mostró descontrol o terror frente a la escena; solo el dolor seco de la metralla con que quedarían heridos a sangre fría todos los familiares que resistieron y sobrevivieron a esa muerte. Salvador no imaginó que la casi filosófica conversación de la noche anterior fuera el mensaje de despedida de su hermano, que quiso dejar en él palabras estimulantes y cercanas. Cercanas porque ellos eran diferentes: uno miliciano y el otro artista, uno enérgico y el otro soñador, uno tecnólogo y el otro filósofo, uno guerrero y el otro pacifista; el macho rudo y el sutil intelectual. Diferentes, pero no enemigos, ambos brillantes en sus dominios.

–Tú vas a estudiar, eres desmovilizado del ejército y eres el tipo de joven que es aceptado por la Revolución, yo no quepo.

–No digas eso, tú también debes estudiar, y mejor que yo, porque eres el más culto de nosotros, el más inteligente. Eres el único revolucionario de verdad porque eres el único que lee los mamotretos de Marx y Engels –dijo Salvador tratando de tirarlo a risa.

–No –dijo Benjamín– tú vas a matricular mañana en la universidad y no debes desaprovechar esa oportunidad porque eres otro tipo de joven. Yo no encajo.

–Ya tú pasaste lo peor –dijo Salvador más serio–, y ahora, cuando te sientas mejor, estudias letras o filosofía, vuelves a integrarte al estudio y sigues con la pintura y el piano. O escribiendo. Tú eres un intelectual que tendrá su espacio cuando pasen los extremismos de toda Revolución. Con un poco de ayuda lograremos que estudies arte, o que retomes de nuevo tus estudios de pintura y escultura.

–Todo eso es imposible. Yo he querido a la Revolución, pero la Revolución no me ha querido a mí. Para mí, por ahora y por mucho tiempo, no hay esas oportunidades, pero me alegro de que tú las tengas –dijo y le tocó cariñosamente el hombro, como si al otro día se fuesen a volver a ver, y, con la certeza de un mañana, dijo categórico:

–Matricúlate en la universidad y dentro de unos años ya te veremos como un buen ingeniero. Para mí, por ahora, no hay nada.

Pero Salvador, justo cuando ambos eran más suaves en su trato, no quería que la conversación terminara de una manera tan pesimista.

–Te digo y te repito que no, ya verás, a todos nos llega nuestro momento. Coño, qué sé yo, en una familia de tantos naturalistas tú vas a ser el primer escritor, el primer pintor o el primer músico; o el segundo, si contamos a mi mamá. Mírame a mí –dijo Salvador, y los dos se rieron como recordando aquella escuelita de Miramar donde los dos hermanos, recién retornados de Estados Unidos, animaban todos los recesos del colegio mientras Salvador, por pura rebeldía, transitaba, en dirección contraria, desde el sexto grado hasta al cuarto, que además tuvo que repetir.

A Salvador, el miliciano, lo había salvado la Revolución, ofreciéndole un camino glorioso para sublimar su rebeldía; a Benjamín, el brigadista, la Revolución le ofreció un camino ominoso para reprimir la suya.

–Bueno –dijo Benjamín, sin nada más que alegar– lo único que te digo es que aproveches esta oportunidad, que no hagas locuras y que te concentres en el estudio; es ahora o nunca, y ya tienes méritos revolucionarios suficientes para que nadie te pida más Servicio Militar, ni nada de nada. Tienes que interiorizar que lo tuyo, ahora, después de tantos sacrificios y aventuras –lo decía sinceramente y sin ironía– es tu carrera y tu vocación.

Como escribiría después su madre, la amargura de Benjamín se había convertido en sus últimos días en una afectuosa tolerancia con todos; complaciente y lleno de amor. Así se despidió de su hermano, dejando su mejor consejo.

Y, como el que acaba de merecer la bendición de un santo, Salvador se fue a la sala y se tiró en el sofá donde se quedó dormido mientras escuchaba por la radio lo que faltaba del discurso de Fidel en la velada solemne de La Demajagua. Ese día, cien años atrás, Carlos Manuel de Céspedes había liberado a sus esclavos, comenzando la guerra de independencia contra el dominio español.

En Camagüey los revolucionarios desde el primer momento proclamaron la abolición de la esclavitud, y ya la Constitución de Guáimaro, el 10 de abril de 1869, consagró definitivamente el derecho a la libertad de todos los cuba- nos, aboliendo definitivamente la odiosa y secular institución de la esclavitud.

“En Camagüey…” le pasó por la cabeza a Salvador. Pero el pensamiento se le fue con la inmediatez que le llegaron las palabras del discurso, porque se sentía positivo con la conversación. Le gustó recibir el estímulo de su hermano que era tan recio para valorar a los demás. Y le gustó el diálogo porque le alimentó la ilusión de cercanía, y sobre todo, la ilusión de que, de la misma manera que a él, le aparecerán a Benjamín las oportunidades para salir adelante.

Benjamín también se quedó tranquilo, pero permaneció un rato en la cocina, hasta que pasó de largo hacia su cuarto con un vaso de agua en sus manos. Salvador recuerda haberlo visto pasar, pero más allá que un simple vaso, que no inquietó su sueño, no pudo ver ni adivinar que esa noche el hermano cargaba las pastillas que usaría para morir en paz y sin dolor. Tan tranquilo estaba que ni siquiera intentó quedarse un rato tirado en el piso, como siempre hacía, a los pies del inmenso radio chino donde solía escuchar muy bajito música clásica hasta que lograba un poco de sueño. De todos modos no hubiera podido, porque seguía sintonizado el discurso de Fidel.

Tampoco, después de esa cercana conversación, Benjamín deseaba molestar otra vez a su hermano que, de tanto estar lejos, ya no tenía ni habitación propia. En el apartamento donde vivían, la habitación delantera era de los padres, la del medio de Benjamín y Liz, y la tercera era el estudio de Alfredo. Toda la casa se había reacomodado cuando Carolina se casó y cambió a su padre el dormitorio de soltera por un apartamentico que él tenía en la calle Línea con las colecciones que le quedaban de su tío sabio don Carlos de la Torre, de otros familiares y, sobre todo, de las suyas propias, recolectadas por él casi desde que aprendió a caminar. Ese “museo” (como le llamaban en la casa) se había desintegrado después de la donación de caracoles, fósiles y minerales que Alfredo hiciera para el Museo Nacional de Ciencias Naturales de la naciente Academia de Ciencias post revolucionaria. Todo eso facilitó que Carolina se pudiera mudar sola con su esposo al semisótano donde antes radicaban las colecciones, mientras el padre apretaba lo que le quedaba en una habitación del elegante apartamento del Vedado, que estaba en la calle 13 entre F y G.

En el medio cuarto de ese apartamento –como se le llama en Cuba al cuarto de servicio– Salvador, el futuro ingeniero, tenía todos sus aparatos de radio y sus trastos para armar y desarmar equipos, lo cual, además de ser para él más importante que una cama, era la pasión que lo devoraba desde que tuvo uso de razón. Y anduvo con suerte, pues hacía rato que nadie contaba con él para repartir los espacios de la casa, como si su destino fuese vivir movilizado. Destino que él mismo construyó desde que, en el propio año 1959, con solo trece años, le rogara a su padre que firmara la autorización para participar en un breve entrenamiento militar que organizaba el entonces Directorio Revolucionario en las montañas del Escambray. En 1960, ya no tuvo que ser autorizado para partir caminando hacia Quiebra Hacha donde se convertiría en uno de los más jóvenes artilleros de la Base Granma, uno de aquellos niños héroes que manejaban las cuatro bocas, esas armas antiaéreas que dispararon en Girón. Después de eso, pasó por bases, unidades, fortalezas y todo tipo de montes hasta que, ya desmovilizado por enfermedad, su hermana le consiguió una plaza en el “Plan de alumnos-profesores” que la Dirección Nacional de Becas del Ministerio de Educación puso en marcha en 1966. Allí, una vez más, tendría alimentación y vivienda, además de un poco de tiempo para estudiar.

Ese 11 de octubre Salvador, ya de regreso en su casa, luego de haber aprobado como primer expediente la Facultad Obrero Campesina, debería formalizar su matrícula en la carrera de ingeniería eléctrica de la Ciudad Universitaria “José Antonio Echevarría” (CUJAE). Mas el que iba a ser su primer día como universitario se convirtió en el primer día de un duelo que marcaría toda su vida.

Pero la noche anterior, a pesar de la seriedad y trascendencia de la conversación, Salvador estaba tan feliz que no pudo darse cuenta que se trataba de una despedida; que su hermano hacía un esfuerzo último por dejar en él una huella positiva y de cercanía que alejara de ellos las distancias que las circunstancias parecían propiciar en muchas familias.

Blanca no buscó a Alfredo; prefirió resolverlo sola con ayuda de su hijo porque Alfredo era más nervioso y frágil que ella si se trataba de asuntos y tragedias de la vida. Lo suyo eran los fósiles, los huesos de dinosaurios, los moluscos, el microscopio y las expediciones científicas por la isla de Cuba. Tan acostumbrada estaba Blanca a eso –a que a su esposo le resultara más fácil ganar una beca Guggenheim que enfrentar los asuntos cotidianos de los hijos–, que se olvidó de su marido y siguió su improvisado plan con Salvador.

–Benjamín se mató –dijo Blanca al oído de su vecina después que llevó a Liz al cuarto de la amiguita–. Dile a Bolaños que baje luego para que verifique la muerte, porque la niña, por ahora, no lo debe saber. Avisaré a sus tíos de Matanzas para que la vengan a buscar y la alejen de esta desgracia. Salvador las va a venir a recoger dentro de un rato para llevarlas a la escuela. A Mirtica también.

Blanca dijo todo de golpe, sin siquiera ver las reacciones de la amiga, que sintió al instante el peso de la culpa porque, unos días atrás, Benjamín había hablado del fenobarbital con su marido, aunque no sabía bien cuál había sido exactamente la conversación. En esa casa –la casa de un médico y una enfermera instruidos– se sabía que a Benjamín le gustaba la lectura y también escribir; y era muy bien recibido porque nunca dejó de saludar, de sostenerle a la señora la puerta del elevador, de ser amable y de demostrar un interés –inusual para su tiempo y edad– en cualquier charla inteligente donde pudiera aprender.

Mientras Blanca estaba con su vecina y las niñas, Salvador avisó al padre que, como los demás en la casa, pareció tener solo reacciones internas. Nadie supo en ese instante qué sintió o pensó. Tampoco después, durante los treinta y cinco años que sobrevivió a su hijo, nadie le preguntó detalles sobre ese día, porque de ese día nadie, durante decenios, pudo hablar. Y se habría llevado sus pensamientos a la tumba si no hubiesen aparecido en los poemas, diarios, y cuentos que Carolina encontró; primero en Colombia con su hermana, donde murió Blanca en 1996, y luego en el estudio del padre que falleció en Cuba en el año 2002. Pero, si se trata de lo que hizo, no dijo una sola palabra; agachó la cabeza y dejó caer la camisa sobre la cama donde acto seguido se sentaría él mismo con una mano sobre la frente, en un gesto muy típico suyo cuando se sentía impotente frente a algo. No se recuerda nada más… O sí.

Al cabo de mil conversaciones, y de leer la información que la hermana anotaba y trataba de recopilar casi medio siglo después, Salvador logró recordar el instante en que, parados en la puerta de la casa antes de que el doctor Bolaños lograra cerrar la del elevador, el médico se dio cuenta horrorizado de lo que Benjamín, con sus preguntas, quiso saber por boca de él días atrás. Y así relató el médico, al padre y a Salvador, la conversación con Benjamín:

–Bolaños, usted sabe que yo escribo; hay algo que le quiero consultar. Necesito una opinión calificada para no equivocarme –le adelantó Benjamín.

–Dime tú y veré si te puedo servir.

–Es fácil creo, es decir… fácil para un doctor. Un personaje de mi novela se quiere suicidar y no sé cómo hacerlo… es decir la cantidad. Será con pastillas, y he escuchado que el fenobarbital pudiera quedar bien.

–Escribe que se tomó cuarenta pastillas, será más que creíble, ya verás.

Luego contó lo mismo al forense que vino; y a Alfredo le confesó la culpa que sentía.

Después del día 11, a Alfredo se le recordó como una sombra que andaba cabizbajo, detrás de “Blanquita” –como le decía– tratando de cuidarla a su manera, mientras ella, tal vez con menos razón que dolor, dejaba caer sobre él, con palabras o con silencios, una gran dosis de culpa por no haber sabido comunicarse mejor con su hijo Benjamín.

La respuesta de Carolina fue distinta; tal vez por la hipersen- sibilidad de las embarazadas, porque como estudiante de psicología había tratado de ayudar a su hermano, o quizás porque nunca se había enfrentado a la muerte. Su reacción fue descontrolada. Ella, al sentir el toque de la puerta y la voz de Salvador que la llamaba agitado por la ventana de la cocina, al parecer adivinó la gravedad (tal vez por el tono de su voz, por los presentimientos o por la visita del día anterior), y, sin darle tiempo a decir nada, empezó a gritar y a llorar de una manera tan alta y desgarradora como no volvió a hacerlo nunca más, ni en los peores momentos de su vida futura. Era como una loca que no quería escuchar lo que le decían; solo podía llorar y gritar.

–¡No! ¡No, no, no, no, no, no!– era lo único que escuchaban los vecinos.

Hubo que dejar que vaciara su alma de negaciones y su voz de fuerzas. Los vecinos, el marido, los amigos, todos llegaron y la ayudaron a caminar hacia esa casa, esos hermanos, ese padre, esa madre y ese lecho de muerte que no pudo mirar. Después, lo lloró un año sin disimulos en medio del cual parió a su primera hija y, como si lo hubiera jurado, guardó cuarenta años su dolor. No le gustaba que le recordaran los aniversarios de la muerte o el nacimiento de su hermano Benjamín. No porque los quisiera olvidar, sino porque eran íntimos y de un dolor que solo podía sufrirse en soledad. De contra, el aniversario de la muerte coincidiría para siempre con el cumpleaños de su cuñada que

Carolina nunca quiso volver a ensombrecer.

Con ella también se había comunicado Benjamín el día anterior; un poco antes de hablar con Salvador. Pero Carolina, acostumbrada a la intensidad y nerviosismo de su hermano, tampoco se dio cuenta de todo lo que sucedía, ni vio en aquella visita el último acto de un desesperado frente a la más adaptada o “normal” de los hermanos. Como unos meses antes ella había tenido que interrumpir un embarazo porque una radiografía amenazaba la salud del feto en sus primeras semanas, Carolina pensó que Benjamín temía que otra vez ellos op- taran por un aborto y los alertaba a tiempo. Tal vez no había creído la historia de las placas de riñón, quién sabe. El caso es que Carolina no alcanzó a darse cuenta de lo que tenía que comprender.

Ella, la que fue buena y mansa antes y después de 1959, la joven comunista, la que no parecía tener conflictos, la que había estudiado en un preuniversitario especial, la “estudiante destacada” que había logrado viajar en el famoso barco Gruzia como delegada a un Festival Mundial de la Juventud que no se logró realizar, la que entró después en una carrera muy selecta mientras Benjamín sentía sobre sus espaldas el eco permanente de las más humillantes palabras y frases de la época (“lacras”, “lumpens”, “vagos”, “feminoides”, “degenerados”, “blandengues”, “liberados”, “bitongos” “intelectualoides”, “gente de teatro”, “fistos con libritos bajo el brazo”, “elvispreslianos de guitarri- ta”) ahora gritaba, sin consuelo, a los cuatro vientos su dolor.

Carolina, de veintiún años, adoraba y admiraba a su hermano mayor, de quien fue cómplice en las aventuras y fantasías de niños, pero, aunque mucho sufrió y lo apoyó durante su estancia en la UMAP y después de su salida, no supo ver, en su totalidad, que su hermano iba quedando cercado, por su excepcional talento y personalidad –y por sus inusuales gustos por la música, el ballet, la literatura y el cine– al cerrado círculo de los condenados por la Revolución.

De todos modos esa “visita” fue muy fuerte; tan fuerte que resultó ser uno de los pocos momentos fotográficos que Carolina conservó de los últimos días de su hermano. Quizás lo hubiese olvidado de no haber ocurrido lo que ocurrió. Pero pasados los años lo siguió viendo de pie, vestido de negro, hablando o leyendo agitado y en perenne movimiento mientras peinaba hacia atrás con sus manos el encrespado pelo negro. Incluso lo recordaría exactamente al lado izquierdo de la cama donde ella reposaba mientras su esposo acompañaba parado a Benjamín. Benjamín le habló con pasión pero sin odios, depositando en ella algo más profundo de lo que la futura psicóloga era entonces capaz de comprender. Como si ella, algún día, tuviese la misión de asimilar y comunicar tanto la queja como el perdón de Benjamín.

–Carolina, concebir un hijo para matarlo es como un orgasmo en un zapato, es el sexo sin sentido y la vida sin continuidad –decía Benjamín– ustedes tienen que tener ese hijo.

Carolina escuchaba sin entender; no las razones, que sí las entendía, sino la desesperación con que él le comunicaba su mensaje. Tal vez su reacción fuera por una de esas cosas que se hablan en el hogar pero que nada tenía que ver con sus deseos. Quizás en familia o entre amigos se valoró lo que significaría ser madre en medio de su carrera universitaria, viviendo en una casa donde no había condiciones para cuidar a un niño (no había refrigerador, ni lavadora, ni batidora, ni siquiera ventilador). Nada, ninguna de las mínimas comodidades que en épocas anteriores aseguraban las madres.

Razones aparte, nada explicaba o justificaba esa angustia que era como de un náufrago frente a un posible sobreviviente. Sin embargo, como Benjamín acostumbraba a escribir y a reflexionar sobre los más elevados temas de la vida y de la muerte podía ser lógico que la maternidad amenazada lo pudiera llevar a ese estado de excitación.

Carolina no pudo adivinar una despedida, ni evitar que su terror por el sombrío destino de su hermano fuese a parar, por unas horas, a la caverna infinita de su particular inconsciente revolucionario. Se quedó, eso sí, con la contagiosa angustia de Benjamín y con el sufrimiento de verlo tan desesperado, pero con la esperanza de que esta nueva inquietud desaparecería con la evidencia de un vientre que iba a crecer día tras día. Pero lo peor no es que no haya podido ver la despedida de Benjamín, sino que tampoco pudo ofrecerle la suya, a pesar de sentir un profundo dolor al verlo tan abatido.

Solo le dijo para tranquilizarlo y tranquilizarse ella misma:

–¿Por qué te ha dado por pensar que puedo querer abortar? Yo fui al ginecólogo para quitarme el anticonceptivo porque quiero sermamá. No voy a hacerme un legrado, tengo ganas de ser mamá, y tú vas a disfrutar ser tío. No pienses eso. Vamos a tener un hijo porque tenemos muchas ganas de tenerlo, porque lo hemos buscado y lo hemos concebido con toda intención, a pesar de que sabemos que el momento es inoportuno, que vamos a pasar trabajos y que yo estoy en medio de mi carrera. ¿No te das cuenta de que debemos tener muchos deseos de ser padres para tener un hijo en este momento y con esta situación? Quédate tranquilo, el niño va a nacer y tú vas a jugar con él.

–Pero de todos modos les quiero leer esto que he escrito –dijo Benjamín, tal vez asumiendo que solo con sus palabras habladas ellos no podrían comprender o retener porqué para él era tan importante garantizar otra existencia, otra vida para su madre y para toda su familia. Como si en esa nueva vida quisiera asegurar la cura de la muerte que solo él sabía estaba a punto de ocurrir. No hay otra explicación: un nieto o una nieta para que Blanca pudiera sobrevivirlo a él. Tal como ocurrió, porque la niña Johana fue un bálsamo para el dolor de su abuela que enseguida la adoró. “No puedo decirte Benja que haya alegría en mi corazón, pero una inefable paz se apodera de mi espíritu cuando veo a mi nieta sonreír”, escribiría Blanca varios meses después, dándole la razón a la obsesión de Benjamín.

Esa obsesión con que escribió la “Carta a Carolina”, que ella guardó y después copió para su mamá, aunque no pudo comprenderla bien mientras no logró pensarla como algo que no era para ella o sobre ella, sino como algo simbólico puesto en sus manos para el mundo, porque su hermano la amaba demasiado como para haberle dejado una palabra de reproche personal.

Yo no sabría explicártelo, es algo que se siente en la carne. Es la heterosexualidad sublimada, la hombría que despierta; las ganas que se hacen visibles. Son los dedos que destruyen todos los yugos, es como despertar de un largo sueño, de un sueño de siglos, como abandonar una prisión de carne.

Carolina y su marido escuchaban callados mientras Benjamín seguía leyendo con agitación:

Son nuestros órganos restituidos, son nuestros órganos glorificados, es como arrodillarse ante el sexo, es como bañarlo con rosas, es como lavarlo con lágrimas, adorarle y comerle. […]¿Realmente creéis en la muerte, des- heredados de la suerte, niños de Hiroshima, de Vietnam, pobres maricones de la UMAP, madres sin vientre? ¿Realmente creéis en la muerte cuando los ángeles de Stravinski y Mozart cantan, cuando los niños huérfanos ríen, cuando las madres perdonan y los caídos se yerguen? […]

Nuestro perdón es el fuego blanco que todo lo purifica y todo lo puede. Vuestra humillación no les alcanza a ellos pues ellos son hijos de vuestro odio y de nuestro martirio, ellos verán el alba, ellos no serán ciegos, ellos serán invulnerables a lo que vosotros teméis…

Ella lo escuchó todo sin capacidad para dialogar o preguntar. Luego recibió su afectuoso beso y su abrazo, y lo vio salir con la misma tristeza que él traía cuando había entrado, esa tristeza que él le había dejado confundida con palabras oscuras y duras. Y no lo vio vivo nunca más.

Pero ese 11 de octubre nadie en la familia contó mucho. Tampoco a la semana ni al mes. Carolina nunca enseñó su carta a otra persona que no fuese a su madre porque creía, avergonzada, que cuando su hermano decía “verdugos, no temáis, no, no temáis, vuestros hijos nacerán sanos, ellos no sufrirán vuestra cólera” le hablaba a ella en particular. ¿Sería ella el símbolo de todo lo que él condenaba o el canal para trasmitir sus pensamientos? Tal vez el símbolo, pero no el mal en sí mismo. Ella lo había visitado en la UMAP, había sufrido su encierro, había formulado quejas para sacarlo, lo había llevado al psicólogo y al psiquiatra, y habían sido muy unidos durante la infancia. ¿Cómo podría su hermano, que tanto la quería, herirla de tal modo? Tampoco era posible que la viera como un canal de comunicación, aunque después lo fuera: era demasiado inacabada y ni con amor se podía presentir en Carolina la persona en que después se convirtió. Tuvo que morir Benjamín para que ella cambiara. Pero para darse cuenta de ese hecho tan esencial (el hecho casi obvio de que esa muerte la volvió a parir) fueron necesarios decenas de años, ver morir a sus padres, sufrir por las preguntas no hechas y enterrar la fe que lo encubrió. Y después, rescatar lo disperso, leer lo que sus muertos dejaron, buscar a los sobrevivientes, sacar todo del alma y escribir; colocando todo afuera, frente a frente, para tratar de entender.

Con la llegada de Carolina todos quedaron reunidos en la casa, adonde fueron llegando los familiares, vecinos y amigos, incluyendo a Josefa, la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR), que debió ser la que denunció a Benjamín como “lacra social”. La madre recibía los pésames y hacía lo que le tocaba hacer con la nota suicida en el bolsillo del delantal, pero acerca de ese sobre bien cerrado nadie se atrevió a preguntar. Ella lo abrió y leyó con Alfredo mientras todavía su hijo estaba tendido en el hogar.

No vale la pena contar otros detalles. Salvador fue a la policía para hacer una declaración. Allí uno de los guardias no quería escuchar mucho lo que él, allí mismo, quería denunciar, pero otro uniformado dijo:

–¡Déjenlo que diga todo lo que quiera decir! –y Salvador también se desahogó. Estaba desgarrado. Dijo más de lo necesario y más de lo útil, frente a unos policías que nada concreto podían hacer.

El funeral fue largo y triste, y la mamá, a quien al fin hubo que sostener para que no cayera desmayada en las escaleras de la funeraria de Calzada y K, acompañó el entierro hasta el último recinto donde tuvo fuerzas para agradecer a los presentes. Luego retornó a su casa para llorar eternamente a su hijo, mientras, entre lágrima y lágrima escribía unas memorias, que tituló “Benjamín y yo”.

La noche del entierro, en compañía de la familia, Blanca se atrevió a leer de nuevo las últimas palabras de su hijo Benjamín:

Mami, perdóname, yo sé que para ti será horrible, pero piensa en que ya descansaré. Tú creerás que soy egoísta, pero no creo que tu deseo sea que yo viva solamente para complacerte. Si esto fuera posible lo haría, pero tienes que saber que todo esto es insoportable. ¿Crees que lo correcto sería prolongar inútilmente mis sufrimientos cuando yo mismo no sé cuál será el fin y solo espero lo terrible?

Quiero que sepas que no actúo como actúo por las pequeñeces que los demás imaginan que me atormentan; no creas que hubiera sido posible evitarlo todo; en cualquier forma, donde quiera que ahora estuviera haría lo mismo.

Dile a Eladio que se ocupe de mis cosas, él no puede comprenderme, pero no creo que tenga derecho a culparme. Dile que le dé una copia de todo a Alma y a ella le pido que no pierda los vínculos con él. Dile que he pensado mucho al dejarla tan débil, al no poder hacer nada por ella. Mami, te ruego de nuevo que me perdones y te suplico que vivas y no te amargues completamente; tú estás sana, tú tienes el privilegio de ser buena, alegre; Liz te necesita aún.

*Este texto corresponde al primer capítulo del libro Benjamín. Cuando morir es más sensato que esperar (2018). Este fragmento del libro se reproduce con la autorización expresa de su autora.

Esta entrada tiene 3 comentarios

Hola Dra. espero que esté bien. Qué golpe tan pero tan devastador y eterno. Me alegro que una vez más haya encontrado la fuerza para escribir sobre algo de esa índole y tan íntimo. Si la gente entendiera que estar y no estar sólo depende de un poco de suerte, este mundo sería mucho mas compasivo y consecuentemente civilizado. Un abrazo a su hermano donde esté, un abrazo y mucha salud para ud., Félix Argüelles hijo.

¡Gracias infinitas, Felix Argüelles hijo!!

Gracias a Matria por contribuir a la divulgación y por apoyar, siempre, las más justas causas.

Gracias a Ud.!